8. Marias Milch und Jesu Blut

8.1 Die gemeinsame Hilfe für die „Armen Seelen“

Die seit Arnold von Chartres in ähnlich lautenden Formulierungen verbreitete und im Heilsspiegel erstmals dargestellte „Parallelität von Marias Brüsten und den Wunden Christi“[461], wie sie uns in den Pest- und Gerichtsbildern immer wieder begegnet ist, fand auch in der Armen-Seelen-Hilfe ihren ikonographischen Ausdruck. (Abb. 48).

Abbildung 48: Christi Blut und Marias Milch als Erlösungssymbole

Abbildung 49: Gleichwertigkeit von Jesu Blut und Marias Milch

Jesus und Maria kümmern sich gemeinsam um die Befreiung der Seelen aus dem Fegefeuer. Aus Jesu geöffneter Seite fließt ein mächtiger Blutstrahl auf das unterirdische Feuer. Ihm gegenüber ergießt sich in gleicher Weise und gleicher Mächtigkeit Marias Milch auf die Harrenden. Engel und Heilige wohnen betend und helfend dem Schauspiel bei, die Heiligste Dreifaltigkeit im oberen Feld gewährt Frieden, und die auf himmlischen Wolken -nach barocker Vorliebe- ausgesetzte Monstranz garantiert wirksame Erlösung.

„Do stunden offen beide sine wunden und ir bruste; die wunden gussen, die bruste vlussen, also das lebendig wart die sele und gar gesunt.“ So kann man Mechthild von Magdeburg hier zitieren.[462]

Auf früheren Darstellungen fließen Blut und Milch zuerst in einen Kelch und werden dann von einem Engel wiederum über die Seelen im Fegefeuer ausgegossen; so auf dem Holzschnitt „Der zielen troost“ (Der Seelen Trost) aus dem Jahre 1509 (Abb. 49). Diese Kombination muß natürlich an die eucharistische Heilsgabe erinnern und läßt die Milch Marias mit dem Blut Christi als gleichwertig und gleich heilswirksam erscheinen.

Hin und wieder scheinen die beiden Gnadenquellen sogar in Konkurrenz zueinander zu treten. Von P.P. Rubens (1577 – 1640) stammt eine Darstellung des heiligen Augustinus[463], der zwischen Jesus und Maria kniet und sich zwischen dem Blut Christi und der Milch Marias entscheiden soll. Klaus Schreiner fügt diesem Vorgang einen zeitgenössischen Text hinzu: „Positus in medio quo me vertam nescio, hic pascor a vulnere, hic lactor ab ubere.“ (In die Mitte gestellt, weiß ich nicht, wohin ich mich wenden soll. Hier nähre ich mich von der Wunde, dort trinke ich von der Brust.)[464]

Verständlich Luthers Reaktion auf derartige Vermischungen und Verfälschungen der Lehre, wie er sie verstand: „Aber ich mag Marias Brüste noch Milch nicht; sie hat mich nicht erlöset, noch selig gemacht.“[465]

Bilder von der Art „Der Seelen Trost“ gehen auf ein älteres Motiv zurück, das im späten Mittelalter sehr beliebt war und oft in kunstvollster Weise ausgeführt wurde. Es nannte sich unterschiedlich: Fons Pietatis, Fons Virtutum, Fons Vitae[466], auch Gnadenbrunnen und war zunächst ausschließlich auf Jesus bezogen. Sein rettendes Blut, seine heilbringenden Verdienste, sammelte sich in einem schön gestalteten Brunnen und floß von dort den Menschen zu. Gelegentlich ergoß es sich auch in eine große Brunnenschale und lud zum „mystischen Bad der Seele im Blute Christi“ ein.[467] (Abbildung 65 und Abbildung 66, im Anhang).

Daneben und danach entwickelte sich der neue Typus des Gnadenbrunnens, bei dem Maria mit ihrer Milchgabe (besonders für die Armen Seelen) zu einer optisch gleichwertigen Heilsinstanz wurde. Die gleichzeitige und fast gleichartige, kombinierte Interzession von Jesus und Maria assoziierte beim Betrachter leicht eine Gleichwertigkeit der beiden Heilsgaben. Das verletzte den mariologischen Grundsatz „Per Mariam ad Christum“. Maria schien mit Christus in der Heilsvermittlung auf gleicher Stufe zu stehen. Und da nach allgemeiner Überzeugung nur die Seelen der Martyrer und anderen Heiligen nach dem Tode direkt in den Himmel gelangten, waren alle anderen Menschen auf Hilfe im Fegefeuer angewiesen. Maria war schon zu Lebzeiten die wichtigste Fürsprecherin gewesen. Seit der vervollständigten Lehre vom Fegefeuer war sie auch für diesen Ort der Läuterung zur rettenden Instanz der Menschen geworden.

Die Anrufung Marias für die Armen Seelen gehörte noch bis vor wenigen Jahrzehnten zu den selbstverständlichen Tagesgebeten eines katholischen Christen. Eine entsprechende Litanei und bewegende Lieder bildeten den Grundstock der Allerseelenandachten, die ihren Höhepunkt am Allerseelentag fanden. Sehr beliebt war hierzulande das Lied:

O Maria, voll der Gnaden,

schau, mit was für schwerer Pein

in dem Fegfeur sind beladen

viel der lieben Kinder dein!

Steh barmherzig ihnen bei,

mach sie doch von Schmerzen frei!

In den folgenden Strophen klingt einiges an von dem Vertrauen, das auch die Menschen des Mittelalters erfüllte und Maria als Patronin der Lebenden und Verstorbenen erscheinen läßt. Zusammen mit der Melodie ergab sich eine eigenartige Mischung von Ernst und Zuversicht, die mit dem Verlust so vieler kirchlicher Bräuche in unserer Zeit wohl auch für immer der Vergangenheit angehört. Das Lied ist in die neue Ausgabe des „Gotteslob“ von 1975 nicht mehr aufgenommen worden, ebensowenig wie die anderen Lieder, die von der Fürbitte Marias für die Armen Seelen handeln. Nur die „Litanei für die Verstorbenen“ kennt noch entferntere Anspielungen.

8.2 Die Kritik der Reformatoren

Wir haben schon gesehen, in welche Richtung die Kritik der Reformatoren zielt. Begnügen wir uns an dieser Stelle mit dem deutschen Reformator Martin Luther.

Zwischen zwei Eckpunkten spannt sich die Einstellung Luthers: Am 24. Dezember 1531 sagt der Reformator von Maria: „Wahr ist, sie ist zu loben und nie genug, weil zu hoch und herrlich.“[468] Und der Gegenpol lautet: „Ego velim, quod Mariä Dienst werde gar außgerot solum praeter abusum.“[469] Wegen des Mißbrauchs also soll der Dienst für die Gottesmutter ausgerottet werden. (Luther liebte es, in solcher Weise vom Lateinischen ins Deutsche und umgekehrt zu wechseln.)

Bei beiden Aussagen wird der Grund seiner Sorge mit angegeben. Nach dem erstzitierten Satz fährt er fort: „Aber sie ist dennoch so zu loben, daß wir darüber den Sohn nicht gering achten.“ Und bei der zweiten Aussage ist der Grund schon genannt: Solum propter abusum.

In vielen ähnlichen Äußerungen Luthers wird diese Ambivalenz deutlich. Die Gnadengaben Gottes an Maria sollen wir mit Dank anerkennen, aber wir dürfen nicht Maria und die „lieben Heiligen“ insgesamt anrufen als Fürsprecher. Wozu auch diesen Umweg über Maria und die Heiligen wählen, wo uns in Christus doch der direkte Zugang zum Vater geöffnet worden ist? Aber mehr noch; es geht nicht nur um eine Frage der Praktikabilität. Luther fürchtet den Mißbrauch, der Gottes Ehre beeinträchtigt, ja den Vater oder Christus als gefährlich und fürchtenswert herausstellt und dafür Maria als gütige Zuflucht, als wahre Vertreterin der Barmherzigkeit, letztlich als Konkurrentin und Gegenspielerin Gottes aufbaut. Klingen uns nicht St. Bernhards Worte aus „De aquaeductu“ in den Ohren, wo in ähnlicher Weise solche Fronten vermutet werden könnten?

Aus all dem ergaben sich Vorwürfe gegen die alte Kirche. Die beliebte Marienantiphon „Salve Regina“ war Luther besonders ein Dorn im Auge. Die Prädikate „Mutter der Barmherzigkeit“, unser „Leben“, unsere „Wonne“, unsere „Hoffnung“ sollten auf Gott oder Christus bezogen werden, da Maria sich doch damit zufrieden gibt, “ein armes Gefäß“ zu sein.[470] Gleiches gilt für den Hymnus „Regina coeli“: „Ist das nicht eine Unehre Christo angetan, daß man einer Kreatur zuleget, was allein Gott gebühret?“[471]

Die hymnischen Titel für Maria wurden von Luther und den ihm folgenden Reformatoren rein dogmatisch ausgelegt und dann folgerichtig attackiert. Für eine analoge Interpretation blieb kein Platz, nachdem Luther auch in der Bibelexegese die - im Mittelalter allerdings ausgeuferte - allegorische Deutung der Schrift verworfen hatte und nur noch den Literalsinn gelten ließ: „Die allegorischen Studien sind das Werk müßiger Leute.“[472] Die „Einschätzung der spezifischen Sprachweise des Hymnus“[473] mußte dadurch zu kurz kommen.

Petrus Canisius (1521 – 1597)[474] konnte mit Recht darauf hinweisen, daß die Heilige Schrift selbst eine solche analoge Redeweise liebt, wie sie in den Hymnen verwendet wird. Paulus bezeichnet seine Gemeinde in Thessalonich (1Thess 2,19) als : “Unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz (...), ja, ihr seid unser Ruhm und unsere Freude.“ Aber sicher spürte Luther, daß hier nicht nur ein Sprachproblem vorlag, zu offensichtlich war der Mißbrauch, der in Begriffen wie „Göttin“ und „adoratio“ zumindest anklang und der in der religiösen Praxis einer allzu überschwänglichen Marienfrömmigkeit selbstverständlich geworden war.

Luther, dieser glaubensstarke Eiferer für die Ehre Gottes, war natürlich Theologe genug, um hinter all dem Bereichernden, aber auch den Auswüchsen der Volksfrömmigkeit im katholischen Lager eine viel tiefergehende Einstellung zu erkennen: Maria war nicht nur Gegenstand einer fast unbegrenzten Verehrung, dahinter stand eine theologische Dimension, Maria das Urbild der Kirche. Sie und die Kirche wurden in gleichklingenden Worten verherrlicht, und beide mußte Luther in gleicher Weise ablehnen.

Allerdings finden sich auch bei Luther sehr schöne Aussagen über Maria und die Kirche und ihr Verhältnis zueinander.[475] Er unterscheidet zwischen der alten (Synagoge) und der neuen Kirche, die durch Maria repräsentiert wird. Wir sind Kinder Mariens; aber die alte Sorge Luthers bricht immer wieder durch: „Billig ist Maria unsere Mutter. Aber daß wir wollten auf sie bauen und Christo seine Ehre und Amt nehmen und es der Mutter geben, das hieße Christi Leiden verleugnen.“[476] Und so ist die Warnung zum Verhältnis Maria – Kirche nur folgerichtig: „Was sie also über die selige Jungfrau Maria in den Kirchen gesungen haben, würde richtiger von der Kirche gesungen, und es muß gesungen werden, daß die Kirche herrscht über den Tod, die Sünde, die Hölle, den Teufel, alle Schrecken und Übel...“[477]

Maria konnte nicht stellvertretend Christi Erlösungsgnade für die Kirche in Empfang nehmen, und die Kirche konnte ihre Einheit nicht in Maria widergespiegelt finden. Ihre mystische Einheit war im Protestantismus längst aufgelöst worden, und Kirche bestand nur noch in der Gemeinschaft von Einzelchristen, die sich zu einer Bekenntnisgemeinschaft zusammenschlossen. Nach katholischen Verständnis war und ist Kirche der Leib Christi, in den der Christ als einzelnes Glied eingepflanzt, hineingenommen werden muß, um an der einen, organischen Ganzheit teilzunehmen.

Nach protestantischem Verständnis konnte auch Maria deswegen nur ein Mensch unter gleichen sein, ein besonders ausgezeichneter zwar, aber nicht im Vollsinn Repräsentantin aller in der Kirche vereinten Christen.

Das Verhältnis von Einzelchristen und Kirche nach katholischem Verständnis hat O. Semmelroth folgendermaßen formuliert: „Kirche als Gemeinschaft der Erlösten heißt aber nicht, Kirche sei dadurch, daß Erlöste da sind. Die Kirche ist nicht eine Sammlung vieler Einzelerlösten. Vielmehr sind umgekehrt die Menschen erlöst, weil und insofern sie in der Kirche als lebendigem Ganzen stehen. In der kirchlichen Überlieferung findet man das Bewußtsein lebendig, daß die Kirche der eine ganze Christus ist, an dessen Erlösung der einzelne Mensch teilhat dadurch, daß er dem Ganzen eingegliedert wird. Es ist hier also wirklich das Ganze vor den Teilen.“[478]

Im ökumenischen Denken hat die jahrelange Fixierung auf die Frage der Rechtfertigung andere ungeklärte theologische Differenzen in den Hintergrund gedrängt. Das unterschiedliche Kirchenverständnis bedarf sicher noch geduldiger Aufarbeitung. Das in der Konfessionalisierung aufgebaute Lagerdenken muß vorsichtig in Frage gestellt werden. Hier und da scheint sich ein Mentalitätswandel schon anzubahnen:

In einem Gottesdienst zum Reformationstag 1999 in der Simon-Petrus-Kirche in Bremen-Habenhausen brachte der Pastor der Gemeinde, Jens Lohse, das evangelische Kirchenverständnis auf den Punkt, um es auch gleich in Frage zu stellen. In Anwesenheit seines katholischen Amtskollegen sagte er in seiner Predigt: „Zu den ‚Glaubenswahrheiten‘, die die katholische Kirche ‚besser und treuer bewahrt‘ habe, zähle die ‚Wahrheit‘, daß die Kirche ein geheimnisvoller Leib ist, eine Gemeinschaft der Glaubenden unter dem Haupt Christus und nicht einfach eine Versammlung lauter stolzer Individualisten.“ Und er warnte davor, aus Anlaß des Reformationstages „die Luther-Ikonen hervorzuholen und zu beweihräuchern.“[479]

Hier wird sicher nicht der überkommene protestantische Kirchenbegriff aufgegeben, der eine „Sammlung vieler Einzelgeheiligten“ vertritt, wobei „also vom Individuum her die auch sichtbare Gemeinschaft der Kirche erklärt wird“, die „Kirche nur eine Vereinigung von einzelerlösten Menschen war, wobei dieses Vereinigtsein durchaus etwas Sekundäres war“. Diese Sicht wird nicht prinzipiell verabschiedet, aber eine alte, scheinbare Selbstverständlichkeit wird noch einmal befragt. Gegenüber dem reformatorischen Verständnis betont, noch einmal, die katholische Theologie: „Es ist nicht so, daß der Mensch erst wiedergeboren und dadurch Glied der Kirche wird, sondern umgekehrt: Weil und insofern er Glied der Kirche wird, empfängt er das göttliche Leben.“[480]

Die Hervorhebung der Mittlerfunktion der Kirche und die katholische Parallelisierung der Kirche mit Maria erklärt die gleichzeitige Ablehnung der Heilsfunktion beider in der reformatorischen Theologie. Mit der Kirche mußte auch Maria in das zweite Glied zurücktreten, um dem „sola fides, sola scriptura, sola gratia“[481] zur Ehre des einen Gottes und des einen Mittlers Raum zu geben.

8.3 Reformatorische Gegenbilder und Alternativen

Luther ließ es nicht mit apologetischen Aussagen gegen die Rolle Marias als Fürsprecherin und Mittlerin im Heilswerk gut sein. Was die Bilder anging, zeigte er im Unterschied zu den protestantischen Bilderstürmern ein beträchtliches Maß an Toleranz.[482] Uneindeutige Darstellungen sollten zu ihrer Erklärung mit biblischen Sprüchen versehen werden.[483]

Luther ging theologisch gleichsam in die Offensive. Gegenüber dem Bild von der Milch spritzenden Maria entwickelte er ein theologisches Programm, das von Lukas Cranach d.Ä. (1472 – 1553) ikonographisch umgesetzt wurde. In der Petrus-und-Paulus-Kirche in Weimar befindet sich ein Altarbild, das Christus als Erlöser am Kreuz darstellt. Unter dem Kreuz stehen Martin Luther, Lukas Cranach und Johannes der Täufer. Aus der Seitenwunde des Gekreuzigten spritzt in weitem Bogen ein Blutstrahl auf das Haupt eines Beters (Lukas Cranach).[484]

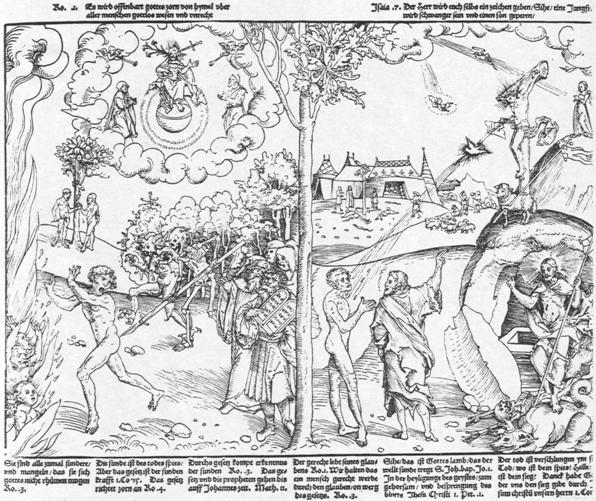

Eine andere, noch viel stärker katechetisch ausgerichtete Darstellung von der Heilswirksamkeit des Blutes Jesu wurde von Cranach in dem Bild „Gesetz und Gnade“ realisiert. Dieses Thema wurde gleichzeitig in anderen Ländern abgehandelt, z.B. in England und Frankreich.[485] Cranach hat dazu nach vorangegangenen eigenen Gemälden Holzschnitte angefertigt (Abbildung 50) und auf diese Weise dazu beigetragen, das Lehrbild von „Gesetz und Gnade“ zu popularisieren. Luther wollte „die spätmittelalterlichen Lehrbilder[486] der alten Kirche wie die sogenannte ‚Heilstreppe‘, die Antithese Eva-Maria, das ‚Lebende Kreuz‘[487] oder die ‚Messe des Hl. Gregors‘, die zum Teil wegen der in ihnen dargestellten Vermittlerrolle von Maria, den Heiligen oder der Kirche Luthers größten Widerspruch hervorriefen, (...) durch ein neues eingängiges Lehrbild ‚reformieren‘“.[488]

Abbildung 50: Lehrbild: Gesetz und Gnade

Über die Verbreitung und Wirksamkeit dieser „protestantischen Version der Biblia pauperum“[489] läßt sich Genaues nicht sagen; nur in zwei Abzügen ist diese Graphik erhalten geblieben.[490]

Die didaktische Absicht kommt klar zum Ausdruck. Der zur (linken) Hälfte abgestorbene und zur (rechten) Hälfte lebenskräftige Baum symbolisiert den Gegensatz von Gesetz und Gnade. Der Mensch unter dem Gesetz wird nackt von den Dämonen in die Hölle gejagt. Der Sündenfall stand am Anfang des Verderbens; Maria und Johannes der Täufer können mit ihrer Fürbitte den richtenden Christus nicht erweichen, und auch ein letzter, verzweifelter Blick auf Moses und die Propheten schützt nicht mehr vor dem Verderben: Das Gesetz ist unerbittlich und führt zum ewigen Tode.

Ganz anders wirkt die Gnade. Johannes der Täufer als vermittelnde Figur zwischen Altem und Neuem Testament weist auf den geopferten Christus hin, das Lamm Gottes, aus dessen Seite der Blutstrahl, durch den Heiligen Geist als heilbringend gekennzeichnet, auf den betenden Menschen gespritzt wird: Sein Glaube bringt ihm die Rettung, die Hölle ist vom siegreich auferstehenden Christus bezwungen. Diese Rettung wurde durch das Vorbild der Ehernen Schlange und desgleichen durch die Engel auf dem Hirtenfeld schon angekündigt. Maria, klein und im Hintergrund, ist nicht mehr Vermittlerin, sie empfängt selbst Gnade von Gott.

Erläuternde Texte gehören zu diesem Bild „Gesetz und Gnade“ und unterstützten seine religionspädagogische Funktion.

8.4 Reformatorische Kreuzestheologie und Frömmigkeit

Die Abkehr von der Heiligenverehrung, besonders von der Anrufung der Fürsprache Marias, wurde bei den Reformatoren durch eine starke Betonung der Kreuzesfrömmigkeit gestützt. Sie war keine Erfindung der neuen Lehre, sondern seit dem Hochmittelalter in unterschiedlichsten Formen der Christusverehrung beliebt und verbreitet und wurde danach auch im katholischen Frömmigkeitsleben weitergeführt.

Abbildung 51: Der „einsame“ Beter vor Christus

Abbildung 52: Gebet zum Gekreuzigten ohne Fürsprache der Heiligen

„Das Portrait eines Betenden in Halbfigur vor dem Kruzifix wird am Ende des 16. Jahrhunderts zu einem geläufigen Darstellungstyp auch für die katholische Ordensikonographie.“[491] Entsprechende Darstellungen von Ignatius von Loyola sind bekannt. Ihre Akzentuierung im evangelischen Lager ist vor dem Hintergrund der unterdrückten Marienfrömmigkeit zu sehen und war die sichtbare Konsequenz der Rechtfertigungstheologie. Christus allein konnte das Heil bringen, der Glaube an ihn und die Verehrung seiner Heilstat am Kreuz waren die einzig gemäße Antwort auf das Erbarmen Gottes.

Georg Spalatin, späterer Freund und Förderer Luthers und der Reformation, Prinzenerzieher und Leiter der Universitätsbibliothek in Wittenberg, wird auf diesem schon 1515 entstandenen Bild von Lukas Cranach d.Ä. als „einsamer“ Beter dargestellt. (Abb. 51). „Cranachs Holzschnitt ist in dem dargestellten Glaubensdialog eines einzelnen Gläubigen mit seinem Gott wegweisend für eine neue, von der Eigenverantwortung des Individuums ausgehende Frömmigkeitshaltung.“[492]

In dem uns schon bekannten ehemaligen Zisterzienserkloster Heilsbronn, das noch so viele frömmigkeitsgeschichtlich und ikonographisch hochwertige Zeugnisse von der fürbittenden Macht Marias und der Heiligen enthält, läßt sich das neue lutherische Verständnis ebenfalls an einem schönen Beispiel festmachen, am Epitaph der dortigen Markgrafen aus dem Hause Hohenzollern Georgs des Frommen (†1543) und seines Vaters Friedrichs des Älteren (†1536). (Abb. 52).

Keine Intervention Marias, keine Fürbitte irgendeines Heiligen steht mehr zwischen den gläubigen Betern und dem Kruzifixus auf dem Kalvarienberg. Und dieser Christus ist nicht mehr der schreckenerregende Richter, vor dem man (etwa zu Maria) flüchten müßte, sondern der Heiland, dessen erlösender Gnade der vertrauende Christ sicher sein darf.

Bei den ökumenischen Bemühungen um eine Annäherung der Christenheit aneinander ist mit der Unterzeichnung einer beiderseitigen Erklärung zur Rechtfertigung in Augsburg im Jahre 1999 ein wichtiger Schritt getan worden, aber es wird noch vieler weiterer Schritte bedürfen, bis Maria nicht mehr als Symbol der Trennung zwischen katholischen und evangelischen Christen angesehen wird. Das Gottesgeschenk unserer Erlösung, die Kirche als Empfängerin und Vermittlerin der Erlösungsgnade und die Bedeutung Marias im Rahmen dieser Glaubensgeheimnisse hängen nach katholischer Auffassung sehr eng miteinander zusammen.

Trotz offensichtlicher Schwierigkeiten besteht Grund zur Hoffnung auf Fortschritt auf dem Gebiet der Ökumene: Die Lagermentalität der Konfessionen dürfte, besonders an der Basis, einem wachsenden Wunsch nach Einheit weichen, und der Auftrag Christi zur Einheit scheint mehr und mehr auch bei Theologen und Kirchenführern als unabweisbare Verpflichtung ernst genommen zu werden.

9. Die zeitgeschichtliche Einordnung der Pest- und Gerichtsbilder

Die Frage „Was ist geschehen?“ drängt wie von selbst zu der Frage nach Ursachen und Gründen: “Warum ist es geschehen?“

Auf unser Thema bezogen bedeutet das: Wir haben die Merkmale untersucht, die sich uns, konzentriert in den Pestbildern und in unterschiedlichen Abstufungen in den verwandten Darstellungen, präsentieren. Wir haben sodann für deren Entstehung und weiteren Werdegang Hinweisen in der mittelalterlichen Theologie und Volksfrömmigkeit nachgespürt und sind dabei auf ein reiches, fast unausschöpfliches Reservoir an Denk- und Handlungsformen dieses so sehr verkannten „finsteren Mittelalters“ gestoßen.

Bleibt noch die Frage einer zeit- und sozialgeschichtlichen Einordnung der Bildmotive. Welche historischen Besonderheiten und welches Lebensgefühl, die in diesen Darstellungen ihren ikonographischen Ausdruck fanden, bestimmten die Menschen im ausgehenden Mittelalter?

9.1 Die Frage der Epochenwende

Beginnen wir mit dem anspruchsvollen Begriff der Epochenwende, der zur Charakterisierung dieser Jahrzehnte oder Jahrhunderte so gern bemüht wird. In vielen historischen Beurteilungen des 14. Jahrhunderts ist von dieser Epochenwende die Rede. Wir werden die Kriterien für diese Einschätzung im folgenden benennen und als zeitgeschichtliche Phänomene genauer vorstellen.

Der evangelische Theologe G. Ebeling charakterisiert Epochen als „herausragende Geschichtsmomente, in denen die Zeit gleichsam den Atem anhält und ein Haltepunkt im Zeitablauf gesetzt wird“;[493] oder mit Bezug auf Hegel: „in denen der Geist nach langem Schneckengang die Siebenmeilenstiefel angelegt zu haben scheint.“ Im selben Atemzug wird von „Epochenschwelle“ gesprochen und von der Notwendigkeit, „von solchen Epochen aus nach beiden Richtungen hin Perioden abzugrenzen.“ Aber er stellt sich angesichts solcher „Periodisierung von Geschichte“ selbst die Frage: „Was konstituiert überhaupt letztlich eine Geschichtsperiode?“ [494]

František Graus[495] begnügt sich mit dem Begriff der Krise bei der Zusammenfassung der einzelnen Krisenphänomene des 14. Jahrhunderts (Pestwellen, Geißlerzüge, Pogrome, Kirchenkritik, Schisma). Begriffe wie Krise, Teilkrisen, Krisenepochen, Zufallstheorie, Krisentheorie usw. lassen erkennen, daß geschichtstheoretische Prämissen bei der Deutung der Phänomene eine Rolle spielen und eine wissenschaftliche Einmütigkeit von daher kaum zu erwarten ist.

Etymologisch bleibt zum Krisenbegriff zu bemerken: „‘Krise‘ wird vom Verfall-Zerfall unterschieden, eine ‚Offenheit‘ des Ausgangs muß gegeben sein.“[496] Der Krisenbegriff bleibt für Graus ein Hilfsbegriff, um die Einzelphänomene einer „Zeitepoche“ zu charakterisieren.[497] Aber damit bringt er einen neuen Ausdruck ins Spiel, ohne ihn zu definieren.

Von „Krisenerscheinungen“, die im 14. Jahrhundert „so dicht auftreten, wie nie vorher, die größer als frühere ähnliche Ereignisse oder ganz neu waren,“[498] spricht auch Hartmut Boockmann. „Epochenbestimmungen“[499] scheinen unscharf, zumal „die moderne Forschung die traditionelle Einteilung der Zeitalter aufgelöst hat und ihnen allenfalls einen relativen Wert für die Erklärung geschichtlichen Wandels zubilligt.“[500]

Angenendt [501] sieht das Hochmittelalter als „die Wasserscheide des Mittelalters“[502], da „mit dem 12. Jahrhundert ein neuer Stil zu denken, zu empfinden und zu argumentieren aufgekommen ist.“[503] „Die Zäsur zwischen Früh- und Hochmittelalter“ liegt nach Angenendt „um die Mitte des 11. Jahrhunderts“[504], und als „Wende“ ist besonders das Ereignis Canossa anzusehen.

Abbildung 53: Canossa: Heinrich IV. bittet seinen Paten Abt Hugo (Cluny) und Mathilde um Fürsprache

Abbildung 54: Heinrich vertreibt Gregor VII. und setzt einen Gegenpapst ein

Dinzelbacher spricht von Umwälzungen, „die das hohe Mittelalter zu einer Achsenzeit unserer Vergangenheit gemacht haben.[505]

Für Barbara Borngässer[506] stellt sich speziell für das 15. Jahrhundert (die Zeit, in der die meisten Pestbilder entstanden) die Frage: „Ist das 15. Jahrhundert nun als Herbst des Mittelalters (J. Huizinga) zu bewerten, oder, wie die ‚Revolte der Medievisten‘ es forderte, untrennbar mit der Neuzeit verbunden?“

Egon Friedell überträgt den Beginn des individuellen menschlichen Lebens vergleichsweise auf die kulturgeschichtliche Entstehung des Individuums und focussiert den Zeitpunkt genau auf das Jahr 1348: „Das Konzeptionsjahr des Menschen der Neuzeit war das Jahr 1348, das Jahr der ‚Schwarzen Pest‘.“[507] Reiner Dieckhoff kommentiert diese Aussage[508] mit der Schlußfolgerung: „Die Neuzeit beginnt also für ihn mit einer schweren Krankheit der europäischen Menschheit.“[509]

Den Ablauf der Geschichte durch eine Epochenkonzeption aufzugliedern, scheint nicht einfachhin und überall selbstverständlich zu sein. H.M.Thomas meint, daß „die Systematisierung der Geschichte durch Epochenvorstellungen, durch eine Konzeption historischer Epochen, einigermaßen typisch für europäisches Geschichtsdenken“ sei. Und er fordert, sehr formal, Kriterien, die für die Bestimmung einer Epoche und für ihre Ablösung charakteristisch sind, daß nämlich „eine Epoche auf konstitutiven, tragenden Elementen beruht, und daß Ende oder Wandel der Epoche eintreten müssen, wenn diese konstitutiven inneren Elemente (die ihr „eigentümlichen Charakteristika“) nicht erhalten bleiben.“[510]

Die Vielfalt der Begriffe und die unterschiedlichen zeitlichen Zuordnungen der einzelnen Ereignisse zu diesen „Schwellen“, „Achsen“, „Epochen“, „Wenden“ usw. lassen es für unseren Zusammenhang geraten erscheinen, uns an einfache Zeitangaben zu halten und dann eventuell auf die Gleichzeitigkeit auffälliger Phänomene aufmerksam zu machen.

Zum Schluß dieses Abschnitts ein Satz von František Graus, der mir für unsere Fragen verallgemeinerbar erscheint: „Eine Krise der Gesellschaft vermeint erst – ex post – der Historiker für das Spätmittelalter feststellen zu können; im Spätmittelalter begnügte man sich damit, von einer verkehrten, einer verrückten Welt zu sprechen.“[511]

9.2 Die große Pest von 1347 – 1352

Kein Ereignis hat die Menschheit des ausgehenden Mittelalters so in Schrecken, ja in Panik versetzt wie die große Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts. In Abständen von 10 – 12 Jahren wiederholte sich diese Seuche in immer neuen Wellen, die auch in den folgenden Jahrhunderten kaum abebbten; sie traten lediglich nicht mehr europaweit pandemisch auf, wüteten aber in den befallenen Ländern oder Städten mit derselben grausamen Heftigkeit.[512]

Die Erfahrung der Pest war es, die den größten Einfluß auf die Entstehung und ikonographische Gestaltung des Darstellungstypus ausübte, der in der Kunst- und Frömmigkeitsgeschichte als Pestbild, Pestkreuz oder Pestsäule bezeichnet wird.

Das Abendland hatte nur eine spärliche Erinnerung an die Pest in Rom zur Zeit Gregors d. Gr. und war völlig ratlos, als der „Schwarze Tod“ als „die größte Katastrophe, die die in Europa lebenden Menschen je getroffen hat“,[513] über es hereinbrach. Natürlich ist es mit den Superlativen immer so eine Sache. Im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs (1918) verbreitete sich die sogenannte „Spanische Grippe“, die im wahrsten Sinne des Wortes „pandemisch“ verlief. Auf der ganzen Welt forderte sie mehr Opfer als die berüchtigte Große Pest des 14. Jahrhunderts. Die meisten Opfer gab es wiederum, wie schon bei der Großen Pest,[514] entlang der bedeutenden Verkehrswege. Wegen der Kriegs- und Nachkriegswirren dürfte die Erinnerung daran verloren gegangen sein.[515]

An die Pest im Rom um die Wende des sechsten zum siebten Jahrhundert bestand im Mittelalter kaum eine Erinnerung, und wohl nur ein paar Gebildete mochten von den Pestnotizen der Antike etwas wissen: von Apollons Pestpfeilen vor Troja[516], der Pest von Athen[517] oder – später - der Pest zur Zeit Kaiser Justinians im sechsten Jahrhundert.[518] Jetzt waren plötzlich alle mit dem Grauen konfrontiert.

Genuesische Handelsschiffe hatten die Krankheit aus den Niederlassungen auf der Krim nach Süditalien eingeschleppt. Von dort aus verbreitete sie sich in Windeseile über ganz West- und Mitteleuropa. Ihre Symptome kennzeichnen sie als Beulenpest. Sie wurde durch Körperkontakt und Infektion der Blutbahnen übertragen oder über die Atemwege; dementsprechend bezeichnete man die Krankheit als Beulen- oder Lungenpest. Ungeziefer (Ratten, Läuse) spielte bei der Übertragung eine große Rolle.

Beide Formen hatten zwei Gemeinsamkeiten, sie traten epidemisch auf und bedeuteten eine tödliche Gefahr für den Befallenen. Der rasante Krankheitsverlauf verursachte einen religiösen Schrecken: Oft blieb keine Zeit für die Vorbereitung auf den Tod. Für den mittelalterlichen Menschen bedeutete der „jähe und unversehene Tod“, um dessen Abwendung wir heute noch in der Allerheiligenlitanei beten, das größte nur denkbare Unglück. Unvorbereitet und unversehen mit den Sterbesakramenten vor den Richterstuhl Gottes treten zu müssen, ließ ewiges Unheil befürchten. „Papst Klemens VI. (1342 – 1352) sah sich gezwungen, für alle Seuchenopfer eine Generalabsolution zu erteilen, weil die meisten ohne kirchlichen Beistand ins Grab gesunken waren.“[519]

Ebenso groß wie die Hilflosigkeit der Menschen gegenüber der zerstörerischen Macht der Pest war ihre Ratlosigkeit, woher dieses Übel kommen und welche Ursachen es dafür geben mochte. Zusammen mit den vielen anderen Unglücken dieses Jahrhunderts war die Pest das mächtigste Anzeichen für das nahende Ende der Welt. Die apokalyptischen Drohungen vereinigten sich allesamt und ließen keinen Zweifel an dem Verursacher der Plagen: Gott selbst hatte mit seinem Gericht begonnen.[520] Diese Überzeugung spiegelt sich in den Buß- und Gebetsformeln der Zeit und wurde ikonographisch später in den Pestbildern anschaulich zum Ausdruck gebracht. Bis auf den heutigen Tag betet die Christenheit in der Allerheiligenlitanei (zwischen „Erdbeben“ und „ewigem Tod“): „Von Pest, Hunger und Krieg erlöse uns, o Herr!“[521] Gott schickt oder nimmt das Übel.

9.3 Das Pariser Pestgutachten und andere Mutmaßungen

Die religiös motivierte Einstellung zur Pest hinderte allerdings die Besonnenen nicht, auch nach natürlichen Ursachen zu forschen und prophylaktische oder kurative Gegenmaßnahmen zu veranlassen. Die medizinische Fakultät der Pariser Universität verfaßte 1348 ein „Pestgutachten“[522], das bis in die arabischen Länder hinein höchstes Ansehen genoß, wenn es auch für den heutigen Kenntnisstand ein Zeugnis medizinischer Hilflosigkeit darstellt. Die Medizinprofessoren waren sich ihres Defizits wohl bewußt: „Non omnia ut vellemus elucidare possumus“ [523]gestehen sie am Anfang des Gutachtens (Wir können nicht alles, wie wir wohl möchten, aufklären.). Soweit Gott die Ursache der Pest sein sollte, hilft nur die demütige Umkehr zu ihm. Aber, so das Gutachten, es gibt siderische und terrestrische Ursachen, die das Unglück hervorgebracht haben.[524]

Bemerkenswert sind Angaben zur Prophylaxe und Therapie, die trotz zeitbedingter Mängel einen „gesunden Menschenverstand“ (nach heutiger Sicht) erkennen lassen. Immerhin wurde der Pestbazillus erst 1894 von Kitasato und dem Schweizer Tropenarzt Alexandre Yersin entdeckt.[525] Im 17. Jahrhundert sah man in der „faulen, vergifteten Luft“[526] die Ursache; der Planet Mars wurde zuweilen als „Grund für die Vergiftung der Luft“[527] angegeben. Mit dieser Meinung befand man sich in bester Gesellschaft: Das Pariser Pestgutachten hatte die Konjunktion der Planeten Mars, Jupiter und Saturn als siderische Ursache genannt. Noch der große Virchow erklärte um die Mitte des 19. Jahrhunderts das Fleckfieber als miasmische, also durch giftige Ausdünstungen verursachte Krankheit.[528]

Die Ansteckungswege verliefen vorzugsweise über die Handels- und Heerstraßen, so zwischen dem alten deutschen Reichsgebiet und Oberitalien. B. Schretter berichtet,[529] daß die Tiroler Täler 1348 durch die Pestpandemie fast völlig menschenleer geworden seien, und macht dafür den „regen Handelsverkehr und den Saumhandel“[530] verantwortlich. Es dürfte kein Zufall sein, daß gerade in Tirol die ältesten Pestbilder, darunter das älteste um 1400 in St. Prokulus in Naturns (Abb. 16), anzutreffen sind, und zwar in unverhältnismäßig großer Zahl.

Aber auch Täler ohne Gebirgspässe blieben nicht verschont. Im Sommer 1999 stießen wir, bei einer Fahrt von Lienz (Schloß Bruck!) aus, am Ende des Villgratentals in Osttirol auf den Ort Bad Kalkstein, dessen Einwohnerschaft von der Pest dezimiert wurde, als ein frommer Pilger aus Altötting heimkehrte und die Pest einschleppte. Ein Kreuz auf dem „Pestfriedhof“ erinnert an das Unglück von 1634.[531]

Die Ratlosigkeit der Menschen in den jeweiligen Pestzeiten führte – wie noch darzustellen ist – zu gefährlichen Projektionen und Schuldzuschreibungen; eine „intensivierte religiöse Bewältigung der Pest“[532] setzte recht zögerlich ein, wie auch an dem verhältnismäßig späten Auftreten der Pestbilder erkennbar ist. Solange man die Seuche als Strafe Gottes für begangene Sünden deuten konnte, ergab sich noch ein Sinn, aber das Übermaß der Strafe ließ eine Verhältnismäßigkeit von Schuld und Sühne nicht mehr erkennen. Erst als man gelernt hatte, die wiederkehrenden Pestwellen zu registrieren und Zeiten der relativen Ruhe und des Überlebens zu konstatieren, wurde es auch möglich, natürliche Vorsorge zu treffen, deren Mittel von Gelehrten und Quacksalbern reichlich angeboten wurden. Ohnmächtig blieb man allerdings gegenüber der Macht der Gestirne, von deren Einfluß mehr noch als das einfache Volk die Gelehrten überzeugt waren. Sie konnten sich auf Aristoteles und die gesamte Antike (einschließlich der christlichen)[533] berufen und fanden auch im zeitgenössischen Wissenschaftsbetrieb allseitige Bestätigung. Gott war zwar Urheber und letzter Regent der Schöpfung, aber er hatte die tatsächliche Macht geteilt und Engeln, Teufeln und Gestirnen einen großen Einfluß überlassen, den sie nach ihrer Eigengesetztlichkeit auch ausübten.

Wie sehr die Astrologie das Feld beherrschte, mag die Tatsache beleuchten, daß Albert d.Gr. (†1280) ein Horoskop Jesu aufstellen konnte und behauptete: „Wir wissen, daß unser Herr Jesus Christus bei Aufgang der himmlischen Jungfrau (also im Tierkreiszeichen der Jungfrau) geboren wurde und daß alle göttlichen Geheimnisse seiner Menschwerdung von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt durch Konstellationen gekennzeichnet und in den Sternen, die ihn weissagten, vorgebildet waren.“[534]

Die eigentlich religiöse Bewältigung der Pest sahen die Christen in der Umkehr, der Reue und Buße, und, wie Th. Esser ausführlich darstellt, „in der gemeinschaftlichen Frömmigkeit“,[535] in der Meßfeier (Votivmessen gegen die Pest), in Bruderschaften und Stiftungen und natürlich in der gemeinsamen und privaten Verehrung der Heiligen, insbesondere der Pestheiligen. Diese hatten auch in den Interzessionsdarstellungen der Pestbilder ihren Platz, wo sie allein oder zur Unterstützung der Schutzmantelmadonna und des Schmerzensmannes Jesus auftraten.

Die bevorzugten Pestheiligen waren der hl. Sebastian, der sich bei seinem Martyrium gegen die todbringenden Pfeile als widerstandsfähig erwiesen hatte und nun auch die Pestpfeile abwehren sollte; ferner der hl. Rochus, der Kranke gepflegt und geheilt hatte[536]; die hl. Anna, die allein oder von ihrer Tochter Maria unterstützt zu Hilfe kam; die hl. Ursula, die als standhafte Jungfrau durch einen Pfeil des Hunnenfürsten getötet worden war, und der hl. Antonius, der sich besonders als Helfer gegen das Antoniusfeuer eignete, von dem man inzwischen weiß, daß es sich dabei um eine Vergiftung durch Mutterkornpilz handelte, die zum Mutterkornbrand führte und ungeheuer schmerzhaft war.

Ein interessanter Hinweis mag hier erlaubt sein. Während die Christen vor Gott und selbst vor Christus oft große Furcht zeigten[537], war ihr Vertrauen zu Maria und den Heiligen ungetrübt, da sie diese schon von Natur aus uneingeschränkt auf ihrer Seite wähnten.

Dabei bilden gerade zwei der oben genannten Pestheiligen eine -soweit mir bekannt ist- seltene Ausnahme.[538] Von Sebastian heißt es, daß er „wie ein Igel mit Stacheln“[539] aussah (Abb. 56), was ihn auch -apotropäisch- als Pestheiligen erscheinen ließ, aber er konnte umgekehrt auch -im Auftrag Gottes- die Seuche herbeiführen.[540] Also war Vorsicht geboten!

Ähnliches gilt von Antonius dem Einsiedler (250 – 356), der die brennende Seuche nicht nur bannen konnte, sondern sie „in seinem gerechten Zorn als ‚St. Antonien Rache oder Buß‘ auch schickte:“[541] (Abb. 55). „Nemo impune peccat in Antonium

Nemo invanum currit ad Antonium.“

Abbildung 56: Sebastian „wie ein Igel mit Stacheln“

9.4 Weitere Krisenphänomene des 14. Jahrhunderts

Die Pest erschien den Menschen jener Zeit als der entscheidende Beweis für das nahe bevorstehende oder gar als das schon anbrechende apokalyptische Ende. Dieser Eindruck wurde durch die anderen angekündigten Zeichen verstärkt.

„Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. (...)

Hungersnot und Pest und Erdbeben wird es allenthalben geben (...)

Weil die Gottlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten (...)

Alsdann wird eine so große Drangsal eintreten, wie es von Beginn der Welt

bis jetzt keine gegeben hat noch je geben wird.“ (aus Mt 24, 6-21).

Hinzu kamen die schier endlosen Schreckensprophezeiungen in der Geheimen Offenbarung: Die vier apokalyptischen Reiter, die „durch Schwert, Hunger, Pest und die Tiere der Erde“ (Apk 6,8) Tod und Schrecken verbreiten; Erdbeben, vergiftetes Wasser, kosmische Erscheinungen, Heuschrecken, Skorpione – und immer wieder Blut, Krieg, Schwefel und Erdbeben. Die Bösen sollen „von dem Glutwein Gottes trinken, der unverdünnt in seinen Zorneskelch eingeschenkt ist“ (Apk 14,10), und die Engel tragen „sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes“ (Apk 15,7). Gleich die erste verursacht „bösartige, schlimme Geschwüre“ (Apk 16,2) an den Menschen (Wer dachte da nicht an die Pest!), und dann folgen Hagelschlag und Erdbeben und andere Plagen, „so furchtbar wie nie seit Menschengedenken.“ (Apk 16, 18 und 21).

Was uns heutigen Christen in dieser Häufung der angedrohten Plagen und in der anschaulichen Schilderung als metaphorisches Szenario vorkommen mag, war den geängstigten Menschen zur Zeit der großen Pestwellen das erfahrene, realistische „Drehbuch“ der Endzeit. Tatsächlich lassen sich die Endzeitschilderungen der Evangelien (nach Mt und Lk) und der Apokalypse in den Ereignissen dieser Zeit wiedererkennen.

9.5 Kriege und Fehden

Der zweite Pfeil in der Hand des zürnenden Gottes auf den Pestbildern trägt die Aufschrift oder hat die Bedeutung „Krieg“[542]. Neben dem 100jährigen Krieg zwischen England und Frankreich (1339 – 1453), der auf fast allen Territorien des heutigen Frankreichs ausgefochten wurde, waren es vor allem die unaufhörlichen Fehden zwischen den großen Adelsfamilien und die Städtekriege in Italien, die das Land ausbluten ließen und die Bevölkerung in die Verarmung trieben. Die Fehden bestanden weniger in offenen Schlachten als in Verwüstungen und Brandschatzungen der Landstriche des Gegners, und sie brachten neben Vergewaltigungen und Tod ein unbeschreibliches Elend über die Bauern und anderen kleinen Leute.

In Italien vor allem litten Städte und Menschen unter den Rivalitäten der Fürsten und Usurpatoren. Parteiungen innerhalb der Stadt führten zu erbitterten Bürgerkriegen.[543] Die Legenda aurea[544] berichtet von der Versöhnung der Guelfen und Ghibellinen, der mehr päpstlich bzw. kaiserlich Gesinnten, die in Genua mit einem großen Fest gefeiert wurde; aber noch im selben Jahr brach der Streit wieder blutig aus.

In Südfrankreich und Italien beherrschten die Briganten weithin das Feld. Söldnerführer stellten sich mit ihren Kompanien in den Dienst der meistzahlenden Fürsten oder marodierten auf eigene Faust das Land. Auch der Papst zahlte Gelder, um sie fern zu halten oder in seinen Dienst zu nehmen. Während die Condottieri sogar hoffähig wurden, litt die Bevölkerung aufs äußerste: „Dem hilflosen Volk erschienen die Kompanien wie eine biblische Plage, die den Sternen oder Gottes Zorn zugeschrieben wurde.“ [545]

9.6 Hunger, Heuschrecken, Erdbeben

In den „Kriegszügen aller gegen alle“[546] blieb das Land verwüstet zurück. Hungersnöte waren die unausweichliche Folge. Dazu kam die Erinnerung an Mißernten, z.B. nach den „unaufhörlichen Regenfällen von 1315, die mit der biblischen Sintflut verglichen wurden“.[547] In dichter Folge traten danach Mißernten auf, die regelmäßig große Hungersnöte nach sich zogen.[548] Das Jahrtausendhochwasser von 1342 machte das Weiterleben in Mitteleuropa für weite Bevölkerungsteile fast unmöglich; man verglich es ebenfalls mit Noachs Sintflut.

In warmen Jahren fielen wiederholt riesige Heuschreckenschwärme in das Land ein, besonders in Südostdeutschland. Im Landplagenbild von Graz werden sie „Haberschrecken“[549] genannt: eine wahrhaft lebensbedrohende Plage, da der Hafer(brei) damals das Hauptnahrungsmittel der Menschen war. Mit Heuschrecken hatte Moses dem Pharao gedroht (Ex 10,4-20), und an vielen Stellen ist das Alte Testament voll von Unheilsmeldungen im Zusammenhang mit Heuschrecken.[550] In der Apokalypse treten sie gar als Krieger auf: “Die Heuschrecken glichen Rossen, die zum Kampf gerüstet sind. (...) Ihr Flügelschlag klirrte wie das Geräusch vieler Streitwagen, die in den Kampf stürmen.“ (Apk 9,7 und 9). Sie sind nicht einfach eine naturgegebene Plage: „Als König haben sie über sich den Engel des Abgrundes.“ (Apk 9,11).

Das Ausmaß der Heuschreckenschwärme mag eine Angabe in der Autobiographie Kaiser Karls IV. verdeutlichen. Im Jahre 1338 weckte ihn eines morgens ein Ritter: „Herr, steh auf, der Jüngste Tag ist da, denn die ganze Welt ist voller Heuschrecken.“ Karl wollte sich das Ausmaß des Schwarms anschauen; er ritt den ganzen Tag, ohne aber das Ende und die Tiefe erblicken zu können.[551]

Die Heuschrecken ließen nichts Grünes zurück, Ernten waren nicht mehr möglich, der Hunger unausweichlich. Fand sich noch irgendwo minderwertiges Getreide, führte das mitvermahlene Mutterkorn zur Seuche (Mutterkornbrand). Ein solcher Zusammenhang wurde aber damals nicht erkannt; der wurde eher mit den vermeintlich giftigen Ausdünstungen der verendeten Heuschreckenhaufen hergestellt.[552]

Pest, Hunger und Krieg ließen die Menschen sterben und die Landschaften zugrunde gehen. Die verbliebenen Bauern gaben die schwierig zu beackernden Felder auf und suchten bessere Böden, die der Tod leergeräumt hatte. Ganze Dörfer wurden verlassen. Auf diese Weise entstanden im späteren Mittelalter Tausende solcher „Dorfwüstungen“; etwa ein Viertel aller Dörfer verödete.[553] Der Überlebenswille der Menschen wurde auf eine harte Probe gestellt. Der Ruf nach der Barmherzigkeit Gottes verstummte in Verzweiflung oder nahm bedenkliche Formen an (s.u.: Geißlerzüge).

Noch verstörter reagierten die Menschen auf die heftigen Erdbeben, die dieses Jahrhundert heimsuchten. Das Sicherste, das die Menschen kannten, der feste Boden unter den Füßen, begann zu wanken. Arno Borst hat insbesondere das Erdbeben von 1348 hinsichtlich seiner Auswirkungen auf Land und Menschen erforscht: “Das Erdbeben von 1348 war nach einhelliger Ansicht der Chronisten das schlimmste seit Menschengedenken.“[554] Besonders betroffen waren Norditalien und der Alpenraum, wo ganze Täler durch Bergrutsche ihr Gesicht veränderten und die Menschen heimatlos umherirrten.[555] Bald darauf waren auch Städte betroffen: Florenz, Basel und Straßburg.

Nach der Lehre des Aristoteles und auch Alberts d.Gr. sammeln sich vor dem Beben in Kavernen des Erdinneren Dünste, die faulen und zur Explosion führen. Das so entstehende Erdbeben läßt mit den Dünsten den Pesterregern freien Lauf und vollendet so die Katastrophe.[556]

Die natürlichen Erklärungen reichten natürlich für die Ätiologie des Bebens und der Pest nicht aus: „Gott persönlich hatte das Schwert gezückt und war als erzürnter Richter über die ganze Erde geschritten.“[557] Die Weissagung Jesu von den Erdbeben, die das Ende ankündigen (Mt 24,7), schien sich zu erfüllen, wenn letztlich auch eine große Ratlosigkeit zurückblieb: „Das Erdbeben von 1348 blieb ein für allemal unbewältigt, wie ein Monstrum, das quer im Fluß der Geschichte liegt.“[558]

9.7 Bewältigung der Angst durch Exzesse: Geißlerzüge und Judenpogrome

Die Pest und ihre apokalyptischen Begleiterscheinungen hatten die Menschen zunächst gelähmt und ratlos gemacht. Erst allmählich griff man auf die bekannten religiösen Bewältigungsmuster zurück: Gebet, Bußübungen, Anrufung der Heiligen, besonders der Gottesmutter, liturgische Riten und schließlich auf die Projektion der Ängste in der Ikonographie der Pest- und Gerichtsbilder.

Aber die ungebändigte Angst und Ratlosigkeit angesichts des immensen Elends führte auch zu Exzessen, die sich vordergründig gegen die eigene sündige Existenz richteten, dann aber den Sündenbock bei den Randgruppen der christlichen Gesellschaft suchten und verfolgten.

Das unrühmliche Flagellantentum ist kein Produkt der Pestzeit. Schon 100 Jahre früher kannte man in Italien Bruderschaften, bei denen die Selbstgeißelung zu den Bußübungen gehörte, und ab 1260 gab es die großen Flagellantenumzüge mit Bußliedern und dem Ruf nach Barmherzigkeit. Die Darstellung der „Mater misericordiae“ wurde dabei immer beliebter.[559] Die Geißler genossen damals ein hohes Ansehen beim Volk wegen der Strenge ihrer Bußübungen und der Werke der Barmherzigkeit, die sie im Verborgenen verrichteten.

Diese ursprünglich italienische Bewegung weitete sich nach Norden hin aus und verbreitete sich „sei 1348 von der Steiermark aus in pandemischer Raschheit über ganz Deutschland und die Nachbarländer“.[560] Nicht selten zog in ihrem Gefolge die Pest mit, die die Geißler durch ihre harte Bußpraxis und ihr Gebet eigentlich verhindern wollten.

Ihre öffentlichen Geißelungen (Abb. 57) verliefen nach einem festen Plan und ausgeklügelten Zeremoniell. Ihren großen Eindruck beim Volk nutzten die Geißler auch zu antikirchlichen oder antiinstitutionellen Reden und Aktionen. Ihre Zahl stieg so ungeheuerlich, daß Papst Klemens VI. ihnen 1349 mit einer Bulle entschieden entgegentrat und sie großer Vergehen beschuldigte. Mit Hilfe der ebenfalls in Bedrängnis geratenen Fürsten gelang es, die Bewegung einzudämmen.

Egon Friedell charakterisiert die antikirchliche Haltung der Geißler so: „Ihre Doktrin, wenn man von einer solchen sprechen kann, war zweifellos häretisch: sie lehrten, daß die Geißelung das wahre Abendmahl sei, da sich dabei ihr Blut mit dem des Heilands vermischte, erklärten die Priester für unwürdig und überflüssig und duldeten bei ihren Andachtsübungen keine Geistlichen.“ [561]

Abbildung 57: Geißler Abbildung 58: Judenverbrennung

Die Aggressionen der Geißler gegen sich selbst schlugen sehr bald auch in einen mörderischen Haß gegen die Juden um.(Abb. 58). Der blinde Fanatismus berauschte sich an beiden Exzessen, an der Selbstkasteiung und der nach außen gerichteten Wut. Beide fehlgeleiteten Versuche der Pestbewältigung führten zu schrecklichen Konsequenzen für die Flagellanten selbst, besonders aber für ihre Opfer, die Juden.

Es braucht nicht an die latente Judenfeindlichkeit in der christlichen Gesellschaft erinnert zu werden, die durch allerlei Legenden, besonders aber durch Neid auf gebildete und vermögende Juden geschürt wurde. Zwar mahnten die Päpste zu menschlicher Rücksichtnahme, und Kaiser und Fürsten erklärten sich -gegen Tribut- zu Schutzherren der Juden, aber in Notzeiten eigneten diese sich zu willkommenen Opfern von Frustrationen und Aggressionen.

Der Vorwurf der „Brunnenvergiftung“, einst in Athen schon gegen die Spartaner erhoben, entlastete die wütenden Menschen von der Suche nach weiteren Ursachen für die Seuche. In Südfrankreich wurden daraufhin fast alle Juden verbrannt, und überall folgten die Christen schnell diesem Beispiel. Plünderungen und Habgier förderten den Eifer. Die Landesherren sahen eine Chance, ihre Schuldverschreibungen los zu werden, und selbst der Kaiser (Karl IV.) überließ in Frankfurt und Nürnberg für große Summen die Juden, deren Schutzherr er dort war, der Habgier der Städte. „Wären die Juden arm und die Landesherren ihnen nichts schuldig gewesen, so wären sie auch nicht verbrannt worden,“ schreibt ein Chronist jener Zeit.[562]

Die Pest allein war nicht das auslösende Moment für die vielen Pogrome in Folge. Schon vor der Pest setzte die tödliche Verfolgung ein und begleitete dann die neuen Pestwellen. Gefährlich wurde für die Juden die Verquickung ihrer Verfolgung mit neuen „christlichen“ Motiven. Schon lange wurden ihnen Gottesmord, Ritualmorde an christlichen Knaben und Hostienfrevel vorgeworfen; immer mehr wurde Maria mit ins Spiel gebracht: „Eine weitere Steigerung der Marienverehrung im Dienste des Antijudaismus zeichnete sich seit den Pestverfolgungen von 1348 – 1350 ab, als christliche Prediger damit begannen, den Marienkult gezielt für die judenfeindliche Propaganda einzusetzen.“[563]

Beleidigungen Marias in Wort und Tat wurden den Juden vorgeworfen. (Abb. 59 und 60). Und wer ein rechter Marienverehrer sein wollte, brachte das öffentlichkeitswirksam durch Judenhaß und ‑Verfolgung zum Ausdruck. Das stets labile Gleichgewicht des „Nebeneinander von Toleranz und Verfolgung“[564] veränderte sich immer mehr in Richtung Unduldsamkeit.

Der Rothenburger Prediger Johannes Teuschlein glaubte nicht an die Bekehrung der Juden und forderte daher ihre Vertreibung. „Der Gnadenfluß, der von Christus ausgehe und durch Maria hindurchfließe, lasse erwiesenermaßen wegen ‚unsern grossen suenden‘ nach“, und zu diesen Sünden zählte er besonders die Duldung der Juden.[565] Johannes Teuschlein schloß sich 1523 der Reformation an.

Luther sah anfangs in den Juden „Blutsverwandte, Vettern und Brüder des Herrn“.[566] Als seine Hoffnung auf Bekehrung der Juden sich nicht erfüllte, änderte er seine Einstellung bis zum blinden Haß, der sich u.a. 1543 in drei Pamphleten äußerte. Die alten Vorwürfe wurden darin aufgegriffen und der Obrigkeit bösartige Vorschläge zur Unterdrückung unterbreitet.

Viele Synagogen wurden entweiht oder -katholischerseits- in Marienkapellen oder Kirchen umgewandelt oder durch solche ersetzt. Die berühmtesten dieser Marienkirchen sind die Kapelle zur „Schönen Maria“ in Regensburg und die Nürnberger Liebfrauenkirche, die zu einer Art kaiserlicher Hofkapelle (in Konkurrenz zu Aachen) für Karl IV. avancierte. Zwar war die Zahl der Umwandlungen von Synagogen zu Marienkapellen und -Kirchen geringer als oft angenommen[567], die Zahl der Zerstörungen und Schändungen dagegen weitaus größer.

Abbildung 59 und 60: Hetzbilder schüren die Judenfeindlichkeit

Die Liebe zur Gottesmutter und das Vertrauen auf ihre Barmherzigkeit ließ die Christen Zuflucht unter ihrem Mantel suchen; aber es gab in dieser Verehrung auch die dunkle Seite, die ausgrenzte und verfolgte und in fehlgeleitetem Eifer Maria damit gar noch Ehre zu erweisen glaubte.

9.8 Geistliche Katastrophen

Pest und Naturkatastrophen wurden von Ereignissen begleitet, die für die mittelalterlichen Ordnungsvorstellungen weitaus gefährlicher waren. Neben den weiterschwelenden Häresien und den großen Ketzerbewegungen des 12. und 13. Jahrhunderts war es zunächst das päpstliche, „babylonische“ Exil in Avignon (1309 – 1377), das für Verwirrung und geistlichen Niedergang sorgte. Der Finanzbedarf der Kurie stieg ins Ungeheuerliche, und die Methoden der Geldbeschaffung ließen jeden Glauben an die geistliche Gesinnung der Kirchenleitung verschwinden. „Das englische Parlament beschwerte sich in dieser Zeit einmal: ‚Gott hat seine Schäflein dem Papst zum Nähren, nicht zum Scheren anvertraut.‘“[568].

Wie wenig auf geistliche Bedürfnisse Rücksicht genommen wurde, wird am Beispiel des Papstes Gregors XI. (1370 – 1378) deutlich, als er die Kommende institutionalisierte, d. h. sich als oberster Kirchenherr das Recht nahm, die Äbte der (oft sehr reichen) Klöster zu ernennen, natürlich für entsprechende finanzielle Gegenleistungen. Die Kommendataräbte sorgten sich in der Regel nur um die Klostereinkünfte, von denen ihnen gesetzlich die Hälfte zustand. Zahl und Moral der Mönche, z.B. der Zisterzienser, gingen sprunghaft zurück, nachdem schon durch Kriege und marodierende Banden viele einsam gelegene Klöster geplündert und gebrandschatzt worden waren. Aber es war das Kommendatarwesen, das „letztlich moralisch und materiell mehr Unheil anrichtete als die Kriege, die Katastrophen und die Reformation zusammen.“[569]

Die durch Geldgier und mangelhafte geistliche Lebensführung in Mißkredit geratene Kirchenleitung wurde von allen verachtet und beschimpft. Der italienische Dichter Francesco Petrarca (1304 – 1374) nannte die Kurie kurz und bündig „Lasterpfuhl“[570]. „Jedermann verfluchte Avignon, und jedermann ging dorthin,“[571] um womöglich von der Verschwendungssucht zu profitieren. Die Korruption wurde von oben nach unten weitergereicht, von der Kurie zu den Bischöfen und Äbten, „bis hin zu den Bettelmönchen und Ablaßhändlern.“[572]

Dieses Unheil erfuhr aber noch eine Steigerung: das große abendländische Schisma (1378 – 1417). Katharina von Siena, Brigitta von Schweden und andere besorgte Stimmen hatten endlich erreicht, daß Papst Gregor XI. 1377 nach Rom zurückkehrte, aber sein baldiger Tod löste ein Chaos aus. Politischer und klerikaler Ehrgeiz führten schließlich zur Wahl von Papst und Gegenpapst (Urban VI. und Klemens VII.), beides Männer, die alles andere als ein Ruhm der Kirche waren. „O unselige Männer!“ schrie Katharina von Siena auf. (...) „Ihr habt euch den Wegen des Teufels zugewandt.“[573] Das Undenkbare wurde Wirklichkeit. Mit dem Schisma ging ein Riß durch die Kirche und die Nationen, aber mehr noch durch die Erlösungshoffnung in den Herzen der Menschen. Die gegenseitige Exkommunikation der Päpste und deren Anhänger ließ nur noch Zweifel zu: Wo war die Wahrheit, wo die wahre Kirche, wo Aussicht auf Heil? Die doppelte Hofhaltung in Rom und Avignon verstärkte noch die Simonie; schamloser als je zuvor wurden Ämter und Privilegien gegen Geld verschachert. Das Elend der Welt verband sich mit der Aussichtslosigkeit auf ein besseres Jenseits.

Der Ruf nach einem Konzil und nach dem Verzicht beider Päpste wurde immer lauter, aber davon wollte keiner von ihnen etwas hören. Wut und Spott bei allen, die sich noch eine Besserung erhofften, steigerten sich ins unermeßliche. „Die Polemik der Kleriker im Mittelalter war alles andere als kühl.“ Sie entlud sich „in einer Tirade von Schimpfwörtern und Beleidigungen gegen beide Päpste.“[574] Aber alle Beleidigungen konnten an die traurige Realität nicht heranreichen. Es mußten noch 40 Jahre ins Land gehen, bevor mit der Einberufung des Konzils in Konstanz (1414 - 1418) ein ernsthafter Versuch unternommen wurde, die kirchlichen Zustände an Haupt und Gliedern zu verbessern.

9.9 Die Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung des Mittelalters

Seit langem schon hatte sich die Idee von der Teilung der geistlichen und weltlichen Macht zwischen Papst und Kaiser als brüchig erwiesen. Bereits unter Gregor VII. (1073 – 1085) wurde dem deutschen König Heinrich IV. (1065 – 1106) jegliche Sakralität abgesprochen, und der immer wiederkehrende Streit zwischen den beiden Exponenten führte letztlich zur gegenseitigen Schwächung.

„Es bildet die Tragik der mittelalterlichen Geschichte, daß diese beiden Mächte früh miteinander in einen unheilvollen Zwist gerieten und sich in einen mörderischen Kampf verwickelten, der Nationen, Geschlechter und Familien spaltete.“[575]

Abbildung 61 und 62: Kaiser und Papst als idealtypische Darstellung und als Spottbild

Die Zwei-Schwerter-Theorie, angeblich auf Kaiser Konstantin zurückgehend,[576] nach der, mit Berufung auf Lukas (Lk 22,38), dem Papst die Herrschaft über die Kirche und dem Kaiser die Herrschaft über das irdische Reich zugesprochen worden sei, war von Bonifaz VIII. (1294 – 1303) so umgedeutet worden, daß in Petrus ihm die beiden Schwerter übergeben worden seien.[577] Er verleihe das weltliche Schwert dem Kaiser, der -wie alle Könige und Fürsten- Lehnsmann des Papstes sei.

Von der Gegenseite wurde die Idee von der Selbstmächtigkeit des Staates und des Kaisers verbreitet, etwa von Marsilius von Padua (1324). Aber obwohl sich nach Ansicht der Historiker die Päpste ideologisch stärker durchsetzten, lösten sich doch die deutschen Könige von ihrer Abhängigkeit als römische Kaiser.

Sie betrachteten sich immer mehr als Kaiser des Heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Dieser Zusatz kam gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf, als die übergreifende Reichsidee längst in den Kriegen und Rivalitäten zwischen den Nationen zerrieben worden war. Allerdings hatte auch vorher schon „das abendländische Kaisertum zwar das Ansehen (auctoritas), aber nie die Macht (potestas) des Königs vermehrt.“[578]

Karl V. war der letzte deutsche König, der sich 1530, zehn Jahre nach seiner Wahl zum Kaiser im Jahre 1519, überhaupt noch auf den Weg zur Kaiserkrönung nach Italien machte.[579]

Aber auch die Königssalbung hatte offenbar ihren Glanz verloren. Der Bruder Karls V., Ferdinand, der als König in Deutschland regieren sollte, zog 1531 nach Aachen zur Salbung und Krönung; aber damit endete auch die lange Reihe der Krönungen beim Thron Karls d. Gr., die mit Otto d.Gr. 936 dort begonnen hatte.

Das längst fällige Ende des anachronistisch gewordenen römisch-deutschen Kaisertums fand 1806 in Wien statt, als Franz II. von Habsburg die Krone niederlegte. – Die Reichsinsignien: Krone, Kreuz, Schwert, Apfel, Krönungsmantel usw. werden in der Schatzkammer in Wien als museale Kostbarkeiten aufbewahrt.[580]

Die reichs- und die kirchenpolitische Entwicklung führte die beiden Exponenten seit dem Hochmittelalter zwar weiter auseinander, aber in der Ikonographie von Papst und Kaiser schien ein gegenläufiger Trend zu dominieren. Sah man auf den Bildern die Schutzmantelmadonna zunächst eher als Mater omnium mit „eine(r) nicht näher differenzierte(n) Volksmenge unter ihrem Gewand“,[581] ist dort im Laufe des 14. Jahrhunderts alles wohl geordnet nach kirchlichen und weltlichen Ständen, jeweils mit Papst und Kaiser an der Spitze. Und dabei bleibt es trotz der weiterhin zunehmenden Auflösung der hierarchischen und feudalen Ordnung. Man hat es weniger mit einer Widerspiegelung erlebter Wirklichkeit zu tun als mit konservierenden, idealtypischen Darstellungen.

Das neue Denken hatte sich sogar schon in den Orden angebahnt. „In der neuen fraternitas des heiligen Franziskus spielte Stand und Herkommen keine Rolle. Damit wurde das mittelalterliche Ständedenken, das die auf Erden bestehende ständische Ordnung letztlich auf Gott selbst zurückführte, von Grund auf gesprengt.“[582]

In der Europaratsausstellung 1998: „1648. Krieg und Frieden in Europa, 350 Jahre Westfälischer Friede“, konnte man im Westfälischen Landesmuseum in Münster an unscheinbarer Stelle die Darstellung einer Ständepyramide betrachten, die -wenn auch wieder aus einem ideologischen Blickwinkel- die verschobenen Machtverhältnisse im 17. Jahrhundert und das Ende der alten hierarchischen Ordnung demonstrierte (Abbildung 63). Die Überschrift lautet:

Ein Trapp (Treppe) der vornembsten Ständt 1648 [583]

Abbildung 63: Ständetreppe im 17. Jahrhundert

Man sieht eine, z.T. traditionelle, Ständepyramide, verbunden mit einer Lebensalterallegorie und einem Memento mori. „Die Beischriften des Bildes beschwören die Einheit des Heiligen Römischen Reiches und rufen zum Gehorsam gegenüber dem Papst auf.“ So der Begleittext. Der Kaiser steht hier nur noch auf der Stufe eines Königs, der Papst allein bildet die Spitze der Pyramide. Das Memento mori unten im Bild zeigt einen Haufen von wahllos zusammengeschütteten Schädeln und Gebeinen und verwischt alle Unterschiede von Rang und Namen. Der Spruch dazu lautet:

Nun mögt ihr Kommen all herbey und sehet wer Herr oder knecht sey

Bey bettlern und Bey Obrigkeitt Mach ich im Tott kein Unterscheidt.

„Alle Menschen (...) müssen zu Asche werden. Egal wie arm oder mächtig, alles ist eitel vor dem Gleichmacher Tod.“[584]

Schon seit den frühen Pestjahren war das Memento mori ein beliebtes Motiv, das sich in Darstellungen vom personifizierten Tod, von Verstorbenen, von Verwesung, von Skeletten, von Makabrem, vom Totentanz und seltsamen Kultformen gefiel. Nicht mehr das Sterben als solches fand das allgemeine Interesse, sondern das Makabre im Anschluß daran: die verschiedenen Stadien der Verwesung (Abbildung 64), extreme Formen von Beerdigungen, Friedhofsgeschichten, Wiedergängererzählungen usw. Für alles das gab es entsprechende Darstellungen. Vorwiegend im Gedächtnis geblieben sind Bilder vom Totentanz.

9.10 Resümee der krisenhaften Phänomene

Wir haben den zeit- und kirchengeschichtlichen Hintergrund aufzuhellen versucht, von dem her das Auftreten und die ikonographische Gestaltung der Pest- und Gerichtsbilder am Ende des Spätmittelalters zu verstehen sind. Es handelte sich um die als apokalyptisch empfundenen Erfahrungen von Pest, Hunger, Krieg, Erdbeben und Heuschreckenplage und darüber hinaus um die Verwerfungen in Kirche und Gesellschaft: die kirchliche und religiöse Veräußerlichung, die Auswüchse infolge oder als Begleiterscheinung des babylonischen Exils der Päpste in Avignon, das Schisma mit seinen verheerenden Folgen für die Glaubwürdigkeit der Kirche und die Heilsaussichten einer verstörten Christenheit.

Wir haben gesehen, daß auch das gesellschaftliche Gefüge durcheinander geriet durch die Auflösung der Idee vom römischen Kaisertum und vom Zusammenwirken von Papst und Kaiser als Garanten einer sakralen Ordnung; in dieselbe Richtung wirkten nationalstaatliche Bestrebungen und religiöse Umwälzungen bis hin zur Reformation am Beginn der Neuzeit.

Vor allem die immer wiederkehrenden Erfahrungen neuer Pestzeiten waren es, die zu dem pessimistischen Resümee führten, die Menschheit sei „an einem der großen Tiefpunkte der Geschichte angekommen. (...) Auf der niedergehenden Kurve des Mittelalters hatte der Mensch den Glauben an seine Fähigkeit, eine gute Gesellschaft zu erbauen, verloren.“[585]

Dieses Katastrophenszenario vorausgesetzt, hat es der Historiker leicht, von Krisenzeiten, Epochen- und Zeitenwende und ähnlichen summarischen Charakterisierungen des Spätmittelalters zu sprechen. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich aber auch gegenläufige Tendenzen, Bewegungen, Neuanfänge, die mit ihrem Gewicht die Waage der Zeit eher in Richtung Balance bewegen.

9.11 Gegenläufige Tendenzen

Welche psychische Entlastung mochte darin gefunden werden, wenn das Leiden der Zeit nicht gestaltlos blieb, sondern in religiös-künstlerischen Darstellungen aus- und angesprochen werden konnte: der „Gnadenstuhl“, der Gottes Mitleiden zeigte, die Versperbilder, bei denen eigene Todeserfahrungen sich im Schmerz der Gottesmutter widerspiegelten, die Bilder vom Schmerzensmann, die auf Jesu hilfreiche Mittlerschaft hoffen ließen, und auch die neu entstehenden Pest- und Gerichtsbilder, die zwar Zeugnis von der Todesnot und der Angst der Menschen vor dem ewigen Schicksal ablegten, aber doch auch die Möglichkeit der Rettung signalisierten dank der Fürsprache der Gottesmutter, der Heiligen und auch Jesu selbst. Von absoluter Verzweiflung konnte daher nie die Rede sein.

Fast unverständlich erscheint es, wenn angesichts der Nöte der Zeit sogar eine fröhliche Kunst blühen konnte. Die „Schönen Madonnen“ und der ganze „Schöne Stil“ zur Zeit der Parler-Familien in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, dazu die Erzeugnisse der Goldschmiedekunst, die aus dieser Zeit z.B. im Aachener Domschatzmuseum zu bewundern sind, sie alle zeugen von einem Lebens- und Glaubensoptimismus, den man in diesem leidvollen Jahrhundert gar nicht erwarten sollte, ohne den aber diese Werke nicht zustande gekommen wären.

In der Architektur, die doch immer auf Beständigkeit und auf Zukunft hin angelegt ist, häufen sich die Beispiele von Aufbruch und Zuversicht. In Münster etwa wurde die Überwasserkirche ab 1363 durch einen mächtigen Turm erweitert, die Marktkirche St. Lamberti als spätgotischer Bau ab 1375 neu errichtet und der Ausbau von St. Ludgeri 1383 künstlerisch fortgesetzt. Eine ähnlich rege Bautätigkeit zeigte sich auch in anderen westfälischen Städten, so in Soest (Skulpturenschmuck und Ausbau der Kirche Maria zur Wiese) und Dortmund (Reinoldikirche).[586]

Aufbruch und Neuanfänge gab es auch im geistlichen Leben. Der allgemeinen Veräußerlichung in den kirchlichen Kreisen arbeiteten unvermutete Bewegungen entgegen, die eine Verinnerlichung des religiösen Lebens zum Ziel hatten. Klösterliche Reformkräfte regten sich (Windesheim), die „Devotio moderna“ als „eine weltliche und religiöse Erneuerungsbewegung, die, ausgehend von der Mystik, spirituell-persönliche Frömmigkeit, Innerlichkeit, Nächstenliebe und strenge Askese und Buße verwirklichen wollte,“[587] das Erbauungsbuch „Imitatio Christi“ des Thomas von Kempen erschien. „Nach der Bibel war die ‚Nachfolge Christi‘ das am weitesten verbreitete Buch des Spätmittelalters.“[588] Und nicht zuletzt sind die berühmten Predigten und Schriften der deutschen Mystik des 13. und 14. Jahrhunderts mit ihren großen Meistern Eckehard, Tauler und Seuse zu nennen.[589]

Spannungen zwischen der verfaßten Kirche und den individualistisch gefärbten Formen der Innerlichkeit blieben nicht aus, machten aber noch einmal deutlich, daß geistliches Leben, mystische und asketische Frömmigkeit und christliche Caritas neben aller weltlichen Veräußerlichung der Kirche existent und virulent waren. Diese Gleichzeitigkeit konträrer Kräfte im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben des ausgehenden Mittelalters lösen den verwirrenden Eindruck dieser Zeit aus, der sich gegen simplifizierende und einseitige Festlegungen sperrt.

Hinzu kamen revolutionierende Einflüsse von unerwarteter Seite: Die Erfindung des Buchdrucks förderte die Öffnung in eine weite Geisteswelt; die Entdeckung neuer Erdteile relativierte die bisherige Sicht auf europäische Probleme; der Zerfall der christlichen Einheit machte eine religiöse und theologische Neubesinnung notwendig. Trotz aller voraufgegangenen Turbulenzen versank das Mittelalter am Ende nicht im Chaos; die Menschheit sah sich vor nicht geahnte neue Herausforderungen gestellt.